氯法齐明(Clofazimine)的耐药性问题,氯法齐明(Clofazimine)耐药性的机制:氯法齐明耐药性的机制涉及多个因素。其中一个主要机制是细菌内部的基因突变,这可能导致药物的结合能力降低或细菌对药物的代谢能力增强。此外,药物外排泵的表达增加也可能与氯法齐明的耐药性有关。

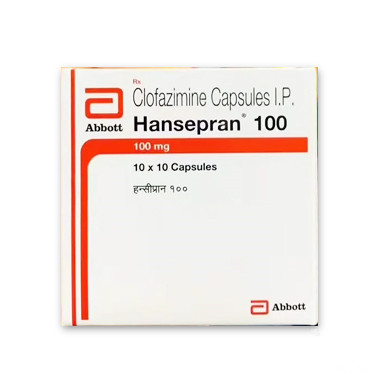

氯法齐明(Clofazimine)是一种具有抗麻风和某些皮肤病疗效的药物,广泛应用于麻风和一些抗耐药性结核病的治疗。尽管其疗效显著,但随着使用的普及,耐药性问题逐渐浮出水面,成为制约治疗成功的重要因素。本文将探讨氯法齐明的耐药性问题,以及其对公共卫生带来的挑战。

1. 氯法齐明的作用机制

氯法齐明是一种红色的结晶型化合物,主要通过抑制细菌的核酸合成和干扰细胞膜功能来发挥抗菌作用。它对麻风分枝杆菌具有特别的效能,同时也对某些结核分枝杆菌显示出活性。氯法齐明通常与其他药物联合使用,以提高疗效并减少耐药性发展。

2. 耐药性的现状

近年来,对氯法齐明的耐药性报告逐渐增多,这主要发生在一些正在进行长期治疗的麻风或结核病患者中。耐药性的发生可能与不适当的药物使用、患者的依从性差以及治疗方案的不合理设计有关。耐药性菌株不仅会导致治疗失败,还可能进一步传播,增加公共卫生风险。

3. 导致耐药性发展的因素

耐药性的产生受到多种因素的影响。首先,氯法齐明疗程较长,患者在治疗过程中可能出现依从性下降。其次,部分地区的医疗条件有限,患者可能无法获得足够的药物供应,造成疗程不完整。此外,不合理的联合用药或单用氯法齐明也可能导致耐药性的发展。

4. 对策与建议

为了应对氯法齐明的耐药性问题,各国公共卫生机构应加强对麻风和结核病的监测与管理,包括建立耐药监测系统,提高临床医生对耐药性风险的意识。同时,应加强对患者的教育,确保其理解治疗的重要性,并提高用药的依从性。此外,研发新型抗菌药物和优化现有治疗方案也是亟待解决的问题,以期提高疗效,降低耐药性风险。

氯法齐明的耐药性问题正在对麻风和结核病的治疗带来挑战,亟需全球范围内的关注和应对。只有通过综合措施,才能确保这一重要药物在未来的有效使用,并为控制相关疾病的传播提供保障。