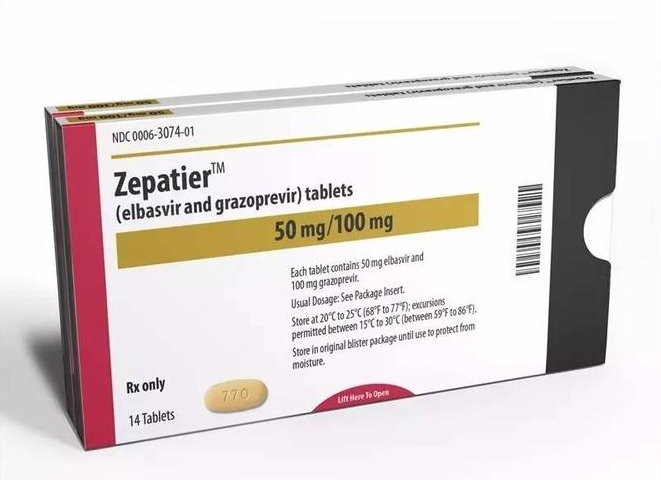

艾尔巴韦格拉瑞韦耐药性,艾尔巴韦格拉瑞韦(elbasvir and grazoprevi)耐药机制是丙肝病毒(HCV)基因变异,导致病毒对药物产生耐药性。NS5A和NS3/4A蛋白基因的变异可能降低药物结合能力或改变病毒蛋白结构,影响治疗效果。因此,在治疗过程中需密切关注患者反应和病毒学应答,及时调整治疗方案,减少耐药性的发生。

艾尔巴韦格拉瑞韦(Elbasvir and Grazoprevi),常简称为E/G,是一种用于治疗丙肝(HCV)的药物组合。它是一种口服直接抗病毒药物,可有效抑制丙肝病毒的复制,改善患者的肝功能并预防疾病的进展。随着药物的广泛应用,病毒的耐药性也成为一个不可忽视的问题。本文将探讨艾尔巴韦格拉瑞韦耐药性的现象以及相关的研究进展。

1. 艾尔巴韦格拉瑞韦耐药性的定义与意义

艾尔巴韦格拉瑞韦耐药性指的是在接受该药物治疗的患者中,丙肝病毒逐渐对艾尔巴韦格拉瑞韦产生抗药性的能力。耐药性的发生不仅可能导致疗效下降,还增加了治疗失败和疾病复发的风险。因此,了解和监测艾尔巴韦格拉瑞韦耐药性的发展具有重要的临床意义。

2. 艾尔巴韦格拉瑞韦耐药性的机制

艾尔巴韦格拉瑞韦耐药性主要与丙肝病毒基因组中的突变有关。突变可以导致病毒的蛋白质结构发生变化,从而使艾尔巴韦格拉瑞韦无法有效地与其结合并抑制其活性。一些已知的耐药突变位点包括NS5A和NS3/4A蛋白。病毒通过这些突变逃脱药物的作用,继续繁殖并引发疾病。

3. 艾尔巴韦格拉瑞韦耐药性的监测与预防

为了有效进行丙肝治疗,并及时发现耐药性的产生,监测患者的病毒载量和基因型变化十分重要。临床上通常通过检测血清中的HCV RNA水平来评估治疗效果和耐药性的产生。此外,还可以利用基因测序技术对病毒基因组进行全面分析,以识别可能导致耐药性的突变。在丙肝治疗中,及早发现耐药性的迹象,并采取适当的调整和干预措施,可以最大限度地提高治疗的有效性和持久性。

4. 对于艾尔巴韦格拉瑞韦耐药性的研究进展

目前,针对艾尔巴韦格拉瑞韦耐药性的研究仍在进行中。科学家们致力于寻找新的药物靶点和治疗策略,以应对耐药性的挑战。一些新型的直接抗病毒药物已被引入临床实践,并显示出在耐药病毒株中具有较好的疗效。此外,理解耐药性的机制和发展规律也为制定更有效的防治策略提供了重要的基础。

总结起来,随着艾尔巴韦格拉瑞韦的广泛应用,耐药性已经成为一个重要的临床问题。了解耐药性的机制和发展趋势,以及采取有效的监测与预防措施,对于提高丙肝治疗的成功率和长期效果至关重要。基于对耐药性的深入研究,科学家们将不断努力开发新的治疗方法,为丙肝患者提供更好的治疗选择。