阿那白滞素(Anakinra)多久耐药,阿那白滞素(Anakinra)的耐药机制主要是由于长期使用或治疗过程中某些基因的突变导致药物作用减弱或消失。具体来说,阿那白滞素是一种白细胞介素-1受体拮抗剂,用于治疗类风湿关节炎等疾病。然而,长期使用阿那白滞素可能导致某些基因的突变,使得药物无法与靶点有效结合或作用减弱,从而导致耐药性的产生。

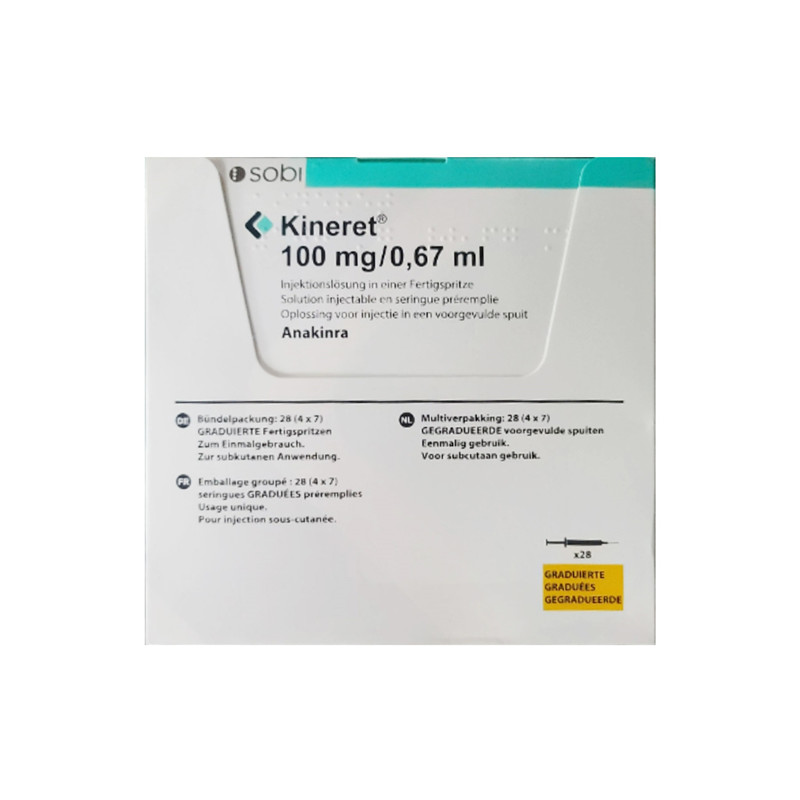

阿那白滞素(Anakinra)是一种重组人类白介素-1(IL-1)受体拮抗剂,广泛用于治疗类风湿性关节炎(RA)等与白介素-1相关的炎症性疾病。其主要作用机制是通过拮抗IL-1的生物活性,减轻炎症反应,从而改善患者的症状。关于阿那白滞素的耐药性问题也受到越来越多学者的关注。本文将探讨阿那白滞素在不同临床情况下的耐药性,以及其在治疗新生儿多系统炎性疾病时的应用。

1. 阿那白滞素的临床应用

阿那白滞素主要用于治疗类风湿性关节炎及其他与IL-1相关的疾病。它通过阻断IL-1的作用来减轻炎症和疼痛。在类风湿性关节炎患者中,阿那白滞素能够有效改善关节功能和生活质量。此外,它也被用于治疗新生儿多系统炎性疾病,如新生儿缺氧缺血性脑病和先天性代谢病引起的炎性反应。

2. 耐药性的形成机制

在临床使用中,某些患者可能会经历阿那白滞素的耐药现象。这种耐药的形成机制可能与以下因素有关:首先,长期使用可以导致体内相关路径的适应性变化,从而降低药物的疗效;其次,个体差异如基因多态性也可能影响药物代谢和作用;此外,与其他药物联合使用可能存在交互作用,进一步减弱疗效。

3. 耐药性的临床表现

耐药性的表现通常包括症状复发或加重,即使患者按时使用阿那白滞素且遵循医嘱。患者可能会出现关节肿胀、疼痛增加及晨僵现象加重等。同时,临床医生可能会发现实验室检查中的炎症指标(如C反应蛋白和红细胞沉降率)升高,这提示治疗效果减弱。

4. 处理耐药的策略

一旦发现阿那白滞素的耐药性,临床医生应考虑调整治疗方案。常见的策略包括增加阿那白滞素的剂量、改用其他类型的生物制剂或系统性免疫抑制剂,甚至考虑联合用药。此外,定期监测患者的病情变化和治疗反应,以便及时调整治疗计划,确保治疗的有效性。

阿那白滞素在类风湿性关节炎及新生儿多系统炎性疾病的治疗中显示了良好的疗效,但耐药性问题的存在使其临床应用面临挑战。进一步的研究有助于揭示耐药机制,并为优化治疗方案提供依据。同时,医生在实际临床工作中也需要根据患者的具体情况,灵活调整治疗策略,以达到最佳的治疗效果。