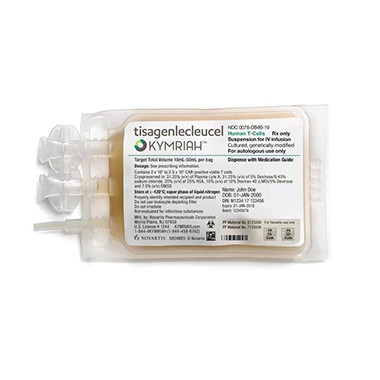

司利弗明(Tisagenlecleucel)耐药性,Tisagenlecleucel(Tisagenlecleucel)是一种CAR-T疗法,用于治疗B细胞急性淋巴细胞白血病和其他类型癌症。然而,一些患者可能出现耐药性。耐药的机制可能包括肿瘤细胞上目标抗原丢失、T细胞功能衰竭、肿瘤微环境的影响、CAR-T细胞持久性降低、基因变异或表观遗传改变以及免疫逃逸。

司利弗明(Tisagenlecleucel)是一种基于细胞治疗的抗癌药物,主要用于治疗某些类型的血液肿瘤,如急性淋巴细胞白血病(ALL)和弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)。尽管该药物在临床应用中显示出显著疗效,但患者在治疗中可能会出现耐药性,这一现象引发了医学界的广泛关注。本文将探讨司利弗明耐药性的相关机制及其对治疗效果的影响。

1. 司利弗明的作用机制

司利弗明的治疗机制主要依赖于CAR-T细胞的激活。这种细胞疗法通过提取患者的T细胞,经过基因工程改造后再输回患者体内,以特异性 targeting 癌细胞表面抗原,从而实现对肿瘤的免疫攻击。肿瘤细胞可能通过多种方式逃避免疫系统的监视,导致司利弗明的治疗效果降低。

2. 耐药性的临床表现

耐药性的主要表现是患者在接受了初始治疗后,再次复发或进展。研究显示,某些患者在初次响应之后,可能会在几个月或几年内出现肿瘤复发,且复发的肿瘤往往表现出对司利弗明的耐药性。这种情况不仅影响了患者的生存期,也使得后续的治疗选择变得更加复杂。

3. 可能的耐药机制

耐药性的机制主要包括以下几种。首先,肿瘤细胞可能通过变更表面抗原的表达,失去对CAR-T细胞的靶向性。其次,肿瘤微环境可能通过分泌抑制性因子或促进肿瘤细胞的生存来干扰T细胞的功能。此外,T细胞自身也可能发生功能衰竭,使得其对肿瘤细胞的清除效果显著下降。

4. 未来的研究方向

针对司利弗明耐药性的问题,未来的研究应集中于揭示肿瘤细胞的耐药机制,以便开发新的靶向治疗。在临床实践中,监测患者的肿瘤特征变化,以及T细胞的状态,可以为早期干预提供参考。此外,结合其他治疗方法(如免疫检查点抑制剂、化疗等)可能会增强疗效,克服耐药性。

综上所述,尽管司利弗明在治疗某些血液肿瘤中取得了显著的成功,但耐药性问题依然是限制其治疗效果的重要因素。深入理解耐药机制并探索新的治疗策略,将为改善患者预后提供新的可能性。